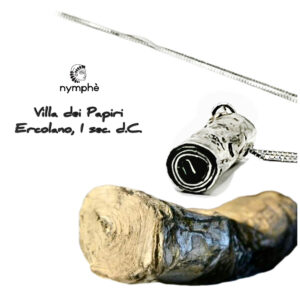

Il feeder è un recipiente di ceramico di piccole dimensioni con un beccuccio tubolare. Infatti sebbene gli esemplari mostrino una notevole variabilità morfologica si contraddistinguono proprio per la presenza del peculiare beccuccio tubolare, che consente il fluire lento e graduale dei liquidi.

Céline Doubois ha proposto due principali classificazioni: i biberon-cruches, caratterizzati da un corpo più allungato, simile a quello di una brocca, e i biberon-tasses, dalla forma più schiacciata e affine a quella delle lucerne.

Questa classe ceramica fa la sua comparsa nel IV millennio a.C., con esempi provenienti dalla Mesopotamia, dall’Egitto e dall’attuale Iran, diffondendosi poi in Grecia, Magna Grecia e dell’Impero Romano e tenderà a scomparire a partire dal IV secolo d.C., sostituito da un recipiente di forma simile, ma in vetro, materiale più facilmente igienizzabile.

Per lungo tempo, la funzione del feeder è stata considerata esclusivamente quella di precursore del biberon, ipotesi suggerita soprattutto dal ritrovamento nelle sepolture infantili. Tuttavia, recenti analisi biochimiche hanno rivelato la presenza di ingredienti quali vino, grasso animale, cere e oli vegetali, latticini, resina e pece di conifere. Si tratta di componenti comunemente riscontrati nelle ricette di medicamenti curativi e rinvigorenti descritte nei trattati medici dell’antichità.

È quindi possibile immaginare questo vaso come uno strumento polifunzionale, che ha avuto un ruolo significativo nella cura e nella somministrazione di rimedi terapeutici sia ai più piccoli che ai malati, durante la vita e, simbolicamente, anche dopo la morte, divenendo un importante segno di affetto e accudimento nel corredo funerario.

dott.ssa Alice Maria Valli

BIBLIOGRAFIA

- Galeno, Galeno, De Remediis Parabilibus, libro I, 585, 586, libro II 603-607, 622-635, libro III 642,

657, 661 - Celso, De Medicina, libro I, 6-6, libro III, 4, 7, 9, 13-15, 19, 24

- Plinio, Naturalis Historia, libro XXIII, 33-68, 83, libro XXVIII, 72, 73, 75, 123-128, 135-137, libro

XXIX, 38-42, libro XX, 129, 133, 211 - Dubois C., L’alimentation des enfants en bas âge : les biberons grecs. In: «Les Dossiers d’archéologie», n 356, 2013

- Doubois C., Alimentation infantile: pratiques et culture matérielle dans la société grecque. In: Una

favola breve. Archeologia e antropologia per la storia dell’infanzia a cura di C. Lambrugo, All'Insegna del Giglio, 2019 - Jaeggi-Richoz S., La fabrique des bébés dans l’Antiquité. Enquête sur les « biberons» gallo-

romains, Brepols Publisher, Belgio, 2024 - Jaeggi-Richoz S., Seins de chair, seins de terre : symbolique et usage des biberons grecs et gallo-

romains, In: Allaiter de l’Antiquité à nos jours : Histoire et pratiques d’une culture en Europe, a cura

di Foehr-Janssens Y., Solfaroli Camillocci D., Brepols Publishers, Turnhout, 2022 - Jaeggi-Richoz S., Wittmann A., Garnier N., Biberon or not biberon? Les analyses biochimiques de

contenus et la question de la function des vases gallo-romains communément appelés «biberons»

Actes du Congrès de Nyon, In: «SFECAG», 2015

Reviews

There are no reviews yet.